Nom du Monument:

Ribat de Monastir

Localisation:

Monastir, Tunisie

Date du Monument:

début de la construction : 181 de l’Hégire / 796 J.-C.

Architecte(s) / maître(s) d’œuvre:

Le nom de l’architecte nous est inconnu mais les travaux furent exécutés par les soins de Mohammed ibn Qadim.

Période / Dynastie:

Abbasside

Commanditaire(s):

Le général abbasside, gouverneur de l’Ifriqiya, Harthama ibn Ayan. Des agrandissements ont été menés, en 355 H / 966 J.-C., par Abou al-Qasim ibn Tammam, comme l’atteste une inscription lapidaire actuellement conservée au musée du Louvre.

Histoire:

édifié en 181 H / 796 J.-C., le ribat de Monastir fut agrandi du côté nord à l'époque aghlabide, et du côté sud à l'époque fatimide en 355 H / 966 J.-C. Des travaux menés à l'époque hafside, comme l'atteste une plaque commémorative datée de 828 H / 1424 J.-C., font passer la superficie de la forteresse à 4 200 m2. De multiples consolidations ainsi que plusieurs tours et bastions polygonaux et circulaires furent ajoutés du XIe au XIIIe siècle H (XVIIe au XIXe siècle J.-C.), pour accueillir des pièces d'artillerie.

Description:

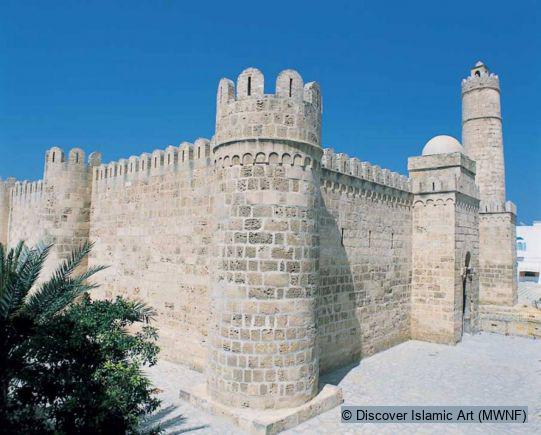

Le ribat offre l'aspect d'une forteresse flanquée de tours circulaires et polygonales. Le porche d'entrée est décoré par cinq niches plates coiffées par des arcs outrepassés et surmontés d'une frise à motifs floraux, un agencement ornemental caractéristique du style fatimo-ziride Une porte en chicane, surmontée d'une inscription hafside en style naskhi, mène à un vestibule qui permet d'accéder au ribat originel. à l'intérieur, la cour est entourée de portiques sur lesquels donnent les cellules. Au premier étage se trouve la salle de prière constituée de deux travées et de sept nefs, la nef axiale étant plus large que les autres. Cette disposition architecturale, appliquée pour la première fois dans une salle de prière, sera une constante dans toutes les grandes mosquées ifriqiyennes.

Au devant de cet ensemble, du côté sud et au niveau du premier étage, se trouve une salle constituée de sept nefs rythmées par deux travées et couvertes, à l'exception de la nef centrale, de voûtes en berceau, la nef médiane étant, dans sa moitié sud, recouverte d'une calotte sphérique surbaissée sans trompes. Tout porte à croire qu'il y avait là une salle de prière dont le mihrab a été obturé. Sa disposition architecturale évoque celle du ribat primitif, situé exactement dans son prolongement. Ce pavillon construit en 355 H / 966 J.-C. et mentionné par al-Bakri au milieu du Ve siècle H (XIe siècle J.-C.) servira plus tard de ribat pour les femmes.

Les travaux de remaniement se poursuivirent en 1115 H / 1704 J.-C., date au cours de laquelle le monument fut doté de tours polygonales aux angles sud-est et nord-ouest et d'une tour circulaire à l'angle nord-est, structures qui permettent d'accueillir des pièces d'artillerie suite au développement des techniques de guerre. D'autres tours, notamment les bastions, furent ajoutées lors des travaux de restauration effectués par Hussein Bey entre 1238 et 1250 H / 1823-1835 J.-C.

Ainsi l'aspect peu homogène des murs extérieurs de la forteresse est-il dû à ces multiples consolidations, échelonnées entre le XIe et le XIIIe siècles H (XVIIe-XIXe siècles J.-C.).

Ce ribat à l'aspect d'une forteresse flanquée de tours circulaires et polygonales fut édifié au IIe siècle H (VIIIe siècle J.-C.) et agrandi aux époques aghlabide puis fatimide et hafside. Outre les consolidations, plusieurs bastions et tours furent ajoutés. La salle de prière d'origine abrite depuis 1959 le Musée des arts islamiques où sont exposés des feuillets de coran et de manuscrits, quelques reliures kairouanaises, une collection de stèles funéraires de Monastir ainsi que des objets en bronze fatimo-zirides.

Mode de datation:

Plusieurs sources historiques et biographiques attribuent la fondation du Ribat à Harthama ibn Ayan, ce qui est corroboré par une inscription, aujourd'hui complètement effacée, signalant que les travaux furent menés en 181/796.

Bibliographie sélective:

Golvin, L., Essai sur l'architecture religieuse musulmane, t. 3, Paris, 1974, p. 210.

Lézine, A., Le Ribat de Sousse, suivi de Notes sur le Ribat de Monastir, Tunis, 1956.

Marçais, G., L'art musulman, Paris, 1926, p. 50.

Citation de cette page web:

Saloua Zangar "Ribat de Monastir" dans Discover Islamic Art. Museum With No Frontiers, 2025. 2025.

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;tn;Mon01;25;fr

N° de travail MWNF : TN 25

RELATED CONTENT

Related monuments

Islamic Dynasties / Period

On display in

Exhibition(s)

Download

As PDF (including images) As Word (text only)

Back

Back