Nom du Monument:

Synagogue Santa María la Blanca

Localisation:

Tolède, Espagne

Date du Monument:

Première moitié du XIIIe siècle. Ajouts renaissants entre 1550 et 1556

Période / Dynastie:

Mudéjare

Description:

Tolède, la ville des trois religions avait, depuis l'époque musulmane, un quartier indépendant entouré de sa propre muraille, la madinat al-yahoud ou “ville des juifs”, appelée Grande Juiverie pendant le bas Moyen Âge. C'est l'une des plus fameuses de Castille et elle se maintint en tant que telle jusqu'à l'expulsion de 1492. Les sources documentaires évoquent l'existence de synagogues à Tolède et, celle-ci était vraisemblablement l'une d'elles, consacrée en église chrétienne en 1401 sous le vocable de Santa María la Blanca en raison d'une effigie de la Vierge Blanche à l'intérieur de la cathédrale.

Ses traits artistiques, qui présentent des parallèles avec des œuvres almohades, renvoient à la première moitié du XIIIe siècle. On a beaucoup discuté pour savoir si elle appartenait à l'art almohade ou mudéjar, mais la critique actuelle fait prévaloir la seconde opinion. Pour sa part, Amador de los Ríos proposa l'hypothèse de sa possible construction pendant la seconde moitié du XIIe siècle, en tout cas avant 1205, ce qui correspond à la rénovation des stucs vers 1275, date où furent réalisés au monastère de Las Huelgas de Burgos certains stucs avec lesquels ils partagent d'importantes similitudes.

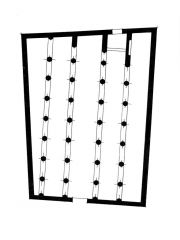

L'extérieur est simple, avec des parements lisses. L'intérieur, en revanche, dégage une émouvante atmosphère orientale. Les dimensions sont trompeuses : les 26 à 28 mètres de longueur sur 19 à 23 de largueur, divisés en cinq nefs parallèles séparées par un bosquet de 32 colonnes octogonales, causent une illusoire sensation de grandeur. La disposition architectonique est celle de la basilique, au plan rectangulaire quelque peu irrégulier ; les nefs sont séparées par des arcs en fer à cheval de la meilleure tradition islamique. Les chapiteaux, assez bas, sont en stuc et décorés d'énormes pignes dont la forte couleur ocre contraste avec la blancheur des fûts des colonnes et des murs. Tous ne sont pas originaux, comme on l'a découvert lors d'une récente restauration. Entourant les arcs, et au-dessus d'eux, une délicate ornementation recouvre les parements, associant harmonieusement des motifs végétaux avec d'autres, géométriques, parmi lesquels se distinguent des médaillons avec différents types d'entrelacs. Selon Czekelius (voir Bibliographie), la frise qui court en haut des arcades et au long des nefs n'était pas seulement une décoration sur les murs de séparation, mais une manière de dissimuler des creux simplement bouchés avec des cannisses et du plâtre, ou des parois de briques. La synagogue était plus longue sur le côté ouest ; le mur qui sert aujourd'hui de façade n'est autre que l'ancienne galerie des femmes, dont on a obturé les ouvertures. Les deux contreforts qui apparaissent sur la façade, dans le prolongement de la nef centrale, montrent le départ de l'arc qui passait par-dessus la galerie. Les nefs, de hauteurs décroissantes, présentent des couvertures simples en bois à par y nudillo. De construction récente, elles sont, indubitablement, une copie des anciennes.

Entre 1550 et 1556, on incorpora un chevet formé par trois chapelles avec un revêtement intérieur de style renaissance, attribué à Alonso de Covarrubias.

Cette synagogue est un édifice original par son organisation spatiale propre à une mosquée et finalement transformée en temple chrétien. Au plan artistique, dans cette construction de style almohade par son plan, ses piliers, ses arcs outrepassés et ses frises de stuc décorées d'entrelacs, la présence de certains chapiteaux sans précédent dans l'art mudéjar attire l'attention, avec leurs décorations de tiges entrelacées donnant naissance à des pommes de pin. Cela suggère l'intervention d'un artisan mudéjar connaissant l'art almohade tout en étant sensible à d'autres influences artistiques – ou celle d'un génial créateur.

Mode de datation:

Par des parallèles stylistiques entre ses stucs et certains stucs du monastère de Las Huelgas de Burgos, documentés comme datant de 1275.

Bibliographie sélective:

Amador de los Ríos, J., El estilo mudéjar en arquitectura, 1872 (éd. fac-similé : Valence, 1996), p. 21.

Cantera Burgos, F., Sinagogas de Toledo, Segovia y Córdoba, Madrid, 1973, pp. 35-47.

Czekelius, O., Antiguas sinagogas de España, Arquitectura, XII, Madrid, 1931 (éd. fac simile: Madrid, 1992).

López Guzmán, R., Arquitectura mudéjar: del sincretismo medieval a las alternativas hispanoamericanas, Madrid, 2000, pp. 177-179.

Pérez Higuera, T., “Sinagoga de Santa María la Blanca”, Arquitecturas de Toledo, vol. I : Del romano al gótico (D. Peris Sánchez, coord.), Tolède, 1992, pp. 369-381.

Citation de cette page web:

Ángela Franco "Synagogue Santa María la Blanca" dans Discover Islamic Art. Museum With No Frontiers, 2025. 2025.

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;es;Mon01;27;fr

Fiche rédigée par: Ángela FrancoÁngela Franco

Ángela Franco es Jefa del Departamento de Antigüedades Medievales en el Museo Arqueológico Nacional.

Obtuvo el Grado de Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Escultura gótica en León y provincia, premiada y publicada parcialmente (Madrid, 1976; reed. León, 1998); y la Diplomatura en Paleografía y Archivística por la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, con la tesis L'Archivio paleografico italiano: indici dei manoscritti, publicada en castellano (Madrid, 1985). Becas de investigación: beca posdoctoral del Ministerio de Asuntos Exteriores, Academia Española de Bellas Artes de Roma (1974-75); beca posdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia, Academia Española de Bellas Artes de Roma (1975-77); beca de la Fundación Juan March de Madrid (1978).

Tiene en su haber 202 publicaciones, fundamentalmente sobre arte medieval cristiano, en especial la iconografía: Crucifijo gótico doloroso, Doble Credo, Danzas de la Muerte, temática bíblica en relación con la liturgia (el Génesis y el Éxodo en relación con la vigilia Pascual) o con el teatro (Secundum legem debet mori, sobre el “pozo de Moisés” de la cartuja de Dijon). Es autora de cuatro catálogos monográficos del Museo Arqueológico Nacional, entre ellos el de Dedales islámicos (Madrid, 1993), y de publicaciones sobre escultura gótica y pintura en la catedral de León y sobre escultura gótica en Ávila, así como de numerosas fichas para catálogos de exposiciones.

Ha participado en innumerables congresos nacionales e internacionales, presentando ponencias y mesas redondas, y ha dirigido cursos y ciclos de conferencias. Es Secretaria de Publicaciones en el Museo Arqueológico Nacional desde 1989.

Édition: Rosalía AllerRosalía Aller

Rosalía Aller Maisonnave, licenciada en Letras (Universidad Católica del Uruguay), y en Filología Hispánica y magíster en Gestión Cultural de Música, Teatro y Danza (Universidad Complutense de Madrid), ha obtenido becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, así como el Diplôme de Langue Française (Alliance Française), el Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge) y el Certificado Superior en inglés y francés (Escuela Oficial de Idiomas de Madrid). Profesora de Estética de la Poesía y Teoría Literaria en la Universidad Católica del Uruguay, actualmente es docente de Lengua Castellana y Literatura en institutos de Enseñanza Secundaria y formación del profesorado en Madrid. Desde 1983, ha realizado traducción y edición de textos en Automated Training Systems, Applied Learning International, Videobanco Formación y El Derecho Editores. Integra el equipo de Museo Sin Fronteras desde 1999 y ha colaborado en la revisión de los catálogos de “El Arte Islámico en el Mediterráneo”. Así mismo, ha realizado publicaciones sobre temas literarios y didácticos, ha dictado conferencias y ha participado en recitales poéticos.

Traduction par: Benito Pelegrín (de l'espagnol)

Édition: Margot Cortez

N° de travail MWNF : SP 31

RELATED CONTENT

Related monuments

Islamic Dynasties / Period

On display in

Exhibition(s)

Download

As PDF (including images) As Word (text only)

Back

Back